TCP/IP协议簇是由OSI七层模型发展而来的,之所以存在OSI互联参考模型主要有以下几点好处:

1、用于解决不同厂商的设备互联问题:即兼容性考虑;

2、层次化结构独立性强;可扩展性强;

3、统一标准可以方便学习;

TCP/IP模型

TCP/IP模型与OSI模型的相互关系如下图所示:

注释

1、应用层:与OSI的应用层、表示层、会话层相对应,主要作用是向用户应用提供访问网络的接口;

2、传输层:也称为主机到主机层,与OSI的传输层相对应,指定了控制网络层的协议,定义了数据的传输方式是TCP还是UDP,建立两台设备的端到端连接;传输层和数据链路层都定义了流控和差错控制机制,区别是:数据链路层协议强调控制数据链路上的流量,即连接两台设备的物理介质流量,而传输层控制逻辑链路上的流量,即两台设备的端到端连接,这种逻辑连接可能跨越一连串数据链路;

3、网络层:定义了数据包格式和地址格式,主要的作用是IP编址和路由选择。

4、接入层:包括数据链路层和物理层,数据链路层定义了如何访问和共享介质,如何标识介质上的设备即二层编址(MAC地址)以及在介质上发送数据之前如何完成数据成帧,常用的二层协议有:以太网、PPP、HDLC、帧中继、ATM等;物理层定义了物理介质相关的协议即:电子/光学协议(电压、光强、编码、信号波形)机械协议(尺寸、导线的金属成分)功能性协议(描述做什么)程序性协议(描述了如何做如:1表示电压小于-3V)

TCP协议

解释

传输控制协议(TCP):是一种可靠的,面向连接的服务。即:提供了一个类似于点到点的连接。

机制

1、使用序列号对数据包进行标记;

2、使用确认、校验和定时器系统以及重传机制提供可靠性;

3、滑动窗口机制调整数据包的流量:减少因接收方缓冲区满而造成丢失数据包的可能。

报文

注释

1、源端口和目的端口:长度各为16位,为封装的数据指定了源和目的应用程序;应用程序的端口号加上应用程序所在主机的IP地址统称为套接字。在网络上套接字唯一地标识了每一个应用程序。

(补充:常用端口号对应的服务:FTP:TCP21; TELNET:TCP23; SMTP:TCP25; BGP:TCP179; DNS:TCP/UDP53; TFTP:UDP69; SNMP:UDP161; RIP:UDP520;)

2、序列号:字段长度为32位,确定了发送方发送的数据流中被封装的数据所在位置;

3、确认号:长度为32位,确定了源点下一次期望从目标接受的序列号,隐含地确认了收到了该编号的上一个数据包;

4、报头长度:长度为4位,指定了以32位字为单位的报头长度。

5、保留:长度为4位,通常设置为0;

6、标记:8位,用于流和连接控制。从左到右依次是:CWR、ECE、URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN;

7、窗口大小:字段长度16位,主要用于流控制。窗口大小指明接收方接收缓冲区的大小;

8、校验和:长度为16位,对报头和被封装数据进行校验;

9、紧急指针:仅当URG标记置位时使用。16位被添加到序列号上用于指明紧急数据的结束;

10、可选项:用于指明TCP发送进程要求的选项,常用的可选项是最大段长度,用于通知接收者发送者愿意接收的最大段长度,为了保证报文的长度是32个八位组的倍数,使用0填充该字段的剩余部分。

UDP协议

解释

用户数据报协议(UDP):是一种无连接、尽力而为的数据转发服务。

优点

不花时间建立连接,直接发送数据,即开销小,可以使发送小数据量的应用取得更好的性能优势。

报文

注释

1、源端口和目的端口:长度各为16位,为封装的数据指定了源和目的应用程序

2、UDP长度:以八位组为单位的整个段长度;包含数据段的总长度;

3、校验和:长度为16位,校验和是可选字段,不使用时全部设置为0

IP协议

解释

IP:最常见的网络层协议,是一种不可靠、尽力而为的转发,可结合四层和二层保证数据的可靠传输;

IP编址

1、IP地址长度为32位,点分十进制表示,用于标识设备的逻辑地址;IPV4地址包括网络号和主机号两部分,网络号部分唯一地标识了一条物理链路或逻辑链路,主机号部分唯一地标识了该链路上连接的具体设备。这种层次化的地址设计方式有助于快速查找、方便维护以及节约地址;

补充:子网掩码:网络位全为1,主机位全为0,由连续的1和连续的0组成

广播地址:网络位不变,主机位全1.

网络号: 网络位不变,主机位全0。

2、IPV4地址分类:

A类:第一位固定是0, 1到126,子网掩码255.0.0.0

B类:前两未固定为10,128到191,子网掩码255.255.0.0

C类:前三位固定为110,192到223,子网掩码255.255.255.0

D类地址:前四位固定为1110,224到239,组播地址,无子网掩码;

E类地址:前四位固定为11110,240到255,用于科研和保留。

特殊地址:不可用地址,包括:本地环回地址:127.0.0.1;本地链路地址:169.254开头,子网掩码是255.255.0.0;网络地址:即网络位不变,主机位全为0的地址;广播地址:网络位不变,主机位全1,可以在三层设备上传输;受限广播地址:网络位和主机位全为1即255.255.255.255,终止于三层设备(路由器)。

私有地址:从公有地址中抽出来某些地址作为私有地址,私有地址不会被分配,不能在网路中使用,若要在网络中通信,必须结合NAT,进行私网地址到公网地址的转换;

A类似有地址:10.0.0.0到10.255.255.255

B类私有地址:172.16.0.0到172.31.255.255

C类私有地址:192.168.0.0到192.168.255.0

3、子网划分与子网汇总

子网划分:超越主类网的可变长子网掩码划分;使用方法:借位;

子网汇总:将多个网络地址汇总为一个网络地址;方法:取相同位,去不同位;

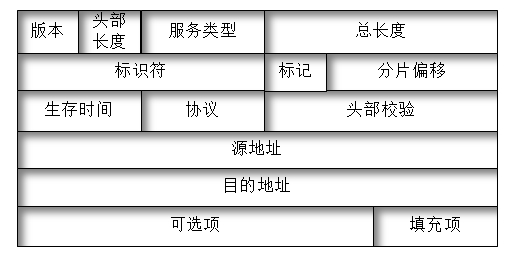

报文

注释

1、版本:4位,0100表示IPV4,0110表示IPV6。

2、报头长度:4位,表示32位字长的IP报头长度。IP包最小长度为20字节,最大可扩展为60字节(15*4);

3、服务类型TOS:DSCP6位+ECN2位 6位DSCP最多能定义64个不同的服务类别,ECN=11表示拥塞显示,在IP报头中的TOS字段保留,一般用于QOS中设置报文的优先级;

4、总长度:16位,使用IP数据包总长减去IP报头长度,就可以确定数据有效载荷的大小。IP数据包最大长度为65535;

5、标识符:长度为16位,通常与标记字段和分片偏移字段一起用于数据包的分段。若数据包的原始长度超过数据包所要经过的数据链路的最大传输单元,就需要进行数据包的分片处理,设备会对分片的每片数据包的标识字段上打上相同的标记,以便接收设备可以识别出属于一个数据包的分段;

6、标记:长度为3位,保留位、不分段位(DF)、更多分段位(MF);若DF=1表示路由器不能对数据包进行分段处理;MF=0表示最后一个被分片的报文;

7、分片偏移:长度为13位,以8位组为单位,用于指明分段起始点相对于报文起始点的偏移量,作用是使接收者可以按照正确的顺序重组数据包;

8、生存时间(TTL):8位,当数据包逐个沿路由器被传输时,TTL都会减1,当TTL=0时,路由器将会丢弃该数据包并向源点发送错误报告,这种方法可以防止数据包无止休地被传输,建议默认为64;可以通过traceroute命令来查看数据包传输过程中经过的路由器;

9、协议:8位,指定了数据包中的信息类型。常用的协议号:1-ICMP;6-TCP;17-UDP;47-GRE;88-EIGRP;89-OSPF;

10、头部校验和:16位,不包含被封装的数据部分,由于TTL在传输过程中递减,因此每台路由器必须重新计算校验和;

11、源地址和目的地址:32位的IP地址;

12、可选项:长度可变的字段,包括源点产生的信息和其他路由器加入的信息,常用于测试,常见的可选字段有:松散源路由选择、严格源路由选择、记录路由、时间戳;

13、填充项:通过在可选项字段后面添加0来补够32位,保证报头长度为32位的整数倍;

图1 TCP报文格式

上图中有几个字段需要重点介绍下:

(1)序号:Seq序号,占32位,用来标识从TCP源端向目的端发送的字节流,发起方发送数据时对此进行标记。

(2)确认序号:Ack序号,占32位,只有ACK标志位为1时,确认序号字段才有效,Ack=Seq+1。

(3)标志位:共6个,即URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN等,具体含义如下:

(A)URG:紧急指针(urgent pointer)有效。

(B)ACK:确认序号有效。

(C)PSH:接收方应该尽快将这个报文交给应用层。

(D)RST:重置连接。

(E)SYN:发起一个新连接。

(F)FIN:释放一个连接。

需要注意的是:

(A)不要将确认序号Ack与标志位中的ACK搞混了。

(B)确认方Ack=发起方Req+1,两端配对。

二、三次握手

所谓三次握手(Three-Way Handshake)即建立TCP连接,就是指建立一个TCP连接时,需要客户端和服务端总共发送3个包以确认连接的建立。在socket编程中,这一过程由客户端执行connect来触发,整个流程如下图所示:

图2 TCP三次握手

(1)第一次握手:Client将标志位SYN置为1,随机产生一个值seq=J,并将该数据包发送给Server,Client进入SYN_SENT状态,等待Server确认。

(2)第二次握手:Server收到数据包后由标志位SYN=1知道Client请求建立连接,Server将标志位SYN和ACK都置为1,ack=J+1,随机产生一个值seq=K,并将该数据包发送给Client以确认连接请求,Server进入SYN_RCVD状态。

(3)第三次握手:Client收到确认后,检查ack是否为J+1,ACK是否为1,如果正确则将标志位ACK置为1,ack=K+1,并将该数据包发送给Server,Server检查ack是否为K+1,ACK是否为1,如果正确则连接建立成功,Client和Server进入ESTABLISHED状态,完成三次握手,随后Client与Server之间可以开始传输数据了。

SYN***:

在三次握手过程中,Server发送SYN-ACK之后,收到Client的ACK之前的TCP连接称为半连接(half-open connect),此时Server处于SYN_RCVD状态,当收到ACK后,Server转入ESTABLISHED状态。SYN***就是Client在短时间内伪造大量不存在的IP地址,并向Server不断地发送SYN包,Server回复确认包,并等待Client的确认,由于源地址是不存在的,因此,Server需要不断重发直至超时,这些伪造的SYN包将产时间占用未连接队列,导致正常的SYN请求因为队列满而被丢弃,从而引起网络堵塞甚至系统瘫痪。SYN***时一种典型的DDOS***,检测SYN***的方式非常简单,即当Server上有大量半连接状态且源IP地址是随机的,则可以断定遭到SYN***了,使用如下命令可以让之现行:

#netstat -nap | grep SYN_RECV

三、四次挥手

三次握手耳熟能详,所谓四次挥手(Four-Way Wavehand)即终止TCP连接,就是指断开一个TCP连接时,需要客户端和服务端总共发送4个包以确认连接的断开。在socket编程中,这一过程由客户端或服务端任一方执行close来触发,整个流程如下图所示:

图3 TCP四次挥手

由于TCP连接时全双工的,因此,每个方向都必须要单独进行关闭,这一原则是当一方完成数据发送任务后,发送一个FIN来终止这一方向的连接,收到一个FIN只是意味着这一方向上没有数据流动了,即不会再收到数据了,但是在这个TCP连接上仍然能够发送数据,直到这一方向也发送了FIN。首先进行关闭的一方将执行主动关闭,而另一方则执行被动关闭,上图描述的即是如此。

(1)第一次挥手:Client发送一个FIN,用来关闭Client到Server的数据传送,Client进入FIN_WAIT_1状态。

(2)第二次挥手:Server收到FIN后,发送一个ACK给Client,确认序号为收到序号+1(与SYN相同,一个FIN占用一个序号),Server进入CLOSE_WAIT状态。

(3)第三次挥手:Server发送一个FIN,用来关闭Server到Client的数据传送,Server进入LAST_ACK状态。

(4)第四次挥手:Client收到FIN后,Client进入TIME_WAIT状态,接着发送一个ACK给Server,确认序号为收到序号+1,Server进入CLOSED状态,完成四次挥手。

上面是一方主动关闭,另一方被动关闭的情况,实际中还会出现同时发起主动关闭的情况,具体流程如下图:

图4 同时挥手

流程和状态在上图中已经很明了了,在此不再赘述,可以参考前面的四次挥手解析步骤。

四、附注

关于三次握手与四次挥手通常都会有典型的面试题,在此提出供有需求的XDJM们参考:

(1)三次握手是什么或者流程?四次握手呢?答案前面分析就是。

(2)为什么建立连接是三次握手,而关闭连接却是四次挥手呢?

这是因为服务端在LISTEN状态下,收到建立连接请求的SYN报文后,把ACK和SYN放在一个报文里发送给客户端。而关闭连接时,当收到对方的FIN报文时,仅仅表示对方不再发送数据了但是还能接收数据,己方也未必全部数据都发送给对方了,所以己方可以立即close,也可以发送一些数据给对方后,再发送FIN报文给对方来表示同意现在关闭连接,因此,己方ACK和FIN一般都会分开发送。